2025年2月末に正式リリースとなったモンスターハンターシリーズの最新作「モンスターハンターワイルズ(以下、ワイルズ)」。発売からたった3日で、800万本もの売り上げを達成するという凄まじい人気を誇るタイトルであり、読者の皆様の中にも、日夜ハンターとなって活動している方も多くいるかと思う。もちろん筆者自身も発売タイミングで購入しており、すでにメインストーリーはクリア。現在は装飾品やアーティア武器の厳選に奔走する毎日だ。

ちなみにこのワイルズ、前々作である「モンスターハンター:ワールド」の系譜として圧倒的グラフィックと真に迫る世界観描写が大きな特徴であり、フィールドを探索しているだけでも楽しい。…楽しいのだが、唯一の欠点がそれに似合うPCパワーが求められること。筆者所有の自作PCではフルHD / 60FPS、それも中画質程度が限界で、その美麗な世界を完全には体感できないでいたのだ。

せっかくの最新作、どうせなら高画質で快適にプレイしてみたいものだ…

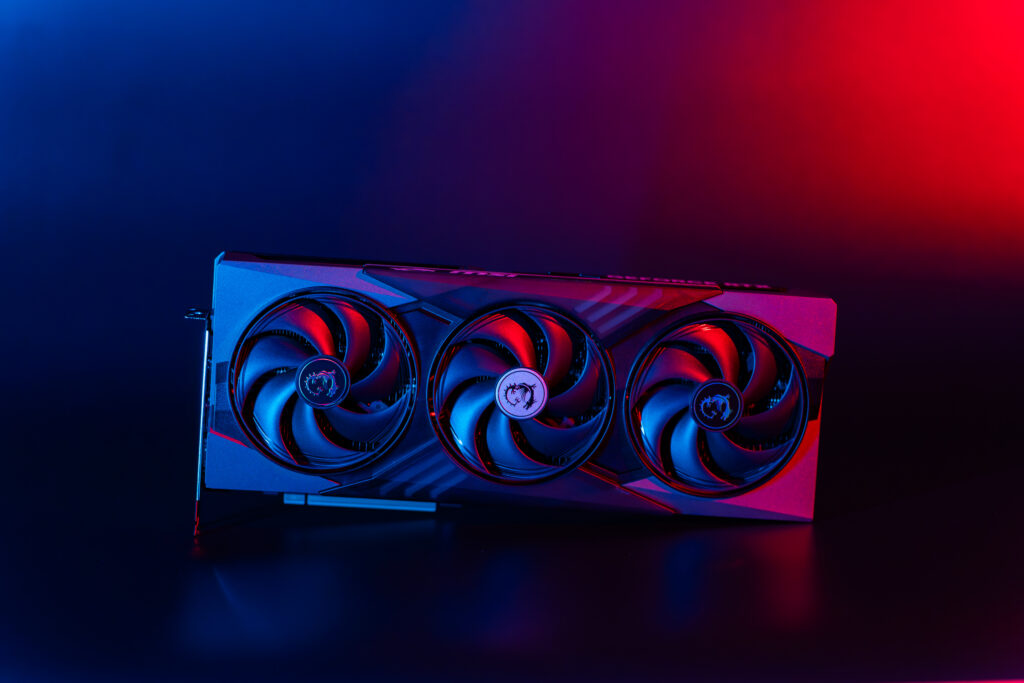

というわけで今回はMSI様協力のもと、最新のハイエンドグラフィックスカード「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」や最新CPU対応のマザーボード「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」を含めたPCパーツ一式をお借りし、実際にワイルズの動作を検証。プレイした際の感想を交えつつ、最新パーツでワイルズの動作はどこまで変わるのか?そして、その魅力について迫っていきたい。

協力:(C)CAPCOM

今回使用したPCの構成

- CPU: インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K

- マザーボード: MAG B860 TOMAHAWK WIFI

- 電源ユニット: MPG A1000GS PCIE5

- グラフィックスカード: GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC

- モニター: MPG 321URXW QD-OLED

高画質・高解像度なのに遅延ゼロ。これがUltra 7 265K× RTX5080の力か

さっそく最初から感想を言ってしまおう。これだけハイエンドな構成になると、もはや別のゲームじゃないかってくらいにプレイフィールが違う。

ログインした瞬間のメインキャンプからして動作はサクサク、マップを開く動作すらスムーズなのだ。加えて今作には、ジャスト回避や相殺といったタイミングが重要なアクションが増えており、動作のスムーズさがそのままアクションの精度につながってくる。

筆者はMHP2ndGの頃から主に弓を使っており、今作も弓がメイン。世間では弓のジャスト回避である見切り避けはフレーム時間が長く簡単と言われているものの、体感的にはそんなことも無くただ自分が下手なのだろうと思っていた。が、PCを変えたところどうだろう。見切り避けがサクサク決まるのだ。

普段は2-3世代前の自作PCを使用している筆者。もともと自宅のPCでも動作面に関してあまり不満を感じたことは殆どなかったのだが、どうやら一つ一つの動作に遅延が生じていたらしい。

もちろん性能が高いということは、本作の特長である非常に美麗なグラフィックも余すところなく体感できる。一緒にお借りしたモニター「MPG 321URXW QD-OLED」が4Kの有機ELパネルを採用しているのも相まって、一見して”違う”と分かるレベルで美しい。

また今作には天候が変動するシステムが取り入れられており、これがまたグラフィックの向上と相まってかなり壮観な景色を見せてくれる。特に緋の森というマップで荒廃期から豊穣期に移り変わった際に差す日の光は、ゲームなのに快晴の日に空を見上げたような気持にさせてくれるから不思議だ。レイトレーシングによって再現された水面がキラキラと輝き、見ているだけでも楽しくなってくる。

しかし残念ながらこれらの体験は、筆者のPCでは得られない部分だ。筆者が所有している自作PCのスペックは下記の通りで、2020年ごろのミドルレンジに相当する性能。Steamのシステム要件に記載されている仕様と比べ若干性能は上回っているものの、それでもフルHDの中画質設定でフレーム生成をONにしてようやく60FPS貼りつきがギリギリできるかというレベル。4Kの最高画質設定で描かれる世界には遠く及ばないのだ…。

筆者の自作PCスペック

CPU:AMD Ryzen 7 5800X

RAM:32GB

GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti(VRAM 8GB)

「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」がもたらす圧倒的スペック

最高画質設定のワイルズを堪能したところで、現状のスペックと比べて「どこから手を付ければ、より快適かつ美しい形でゲームを楽しめるか」と言えば、やはりグラフィックスカードだろう。

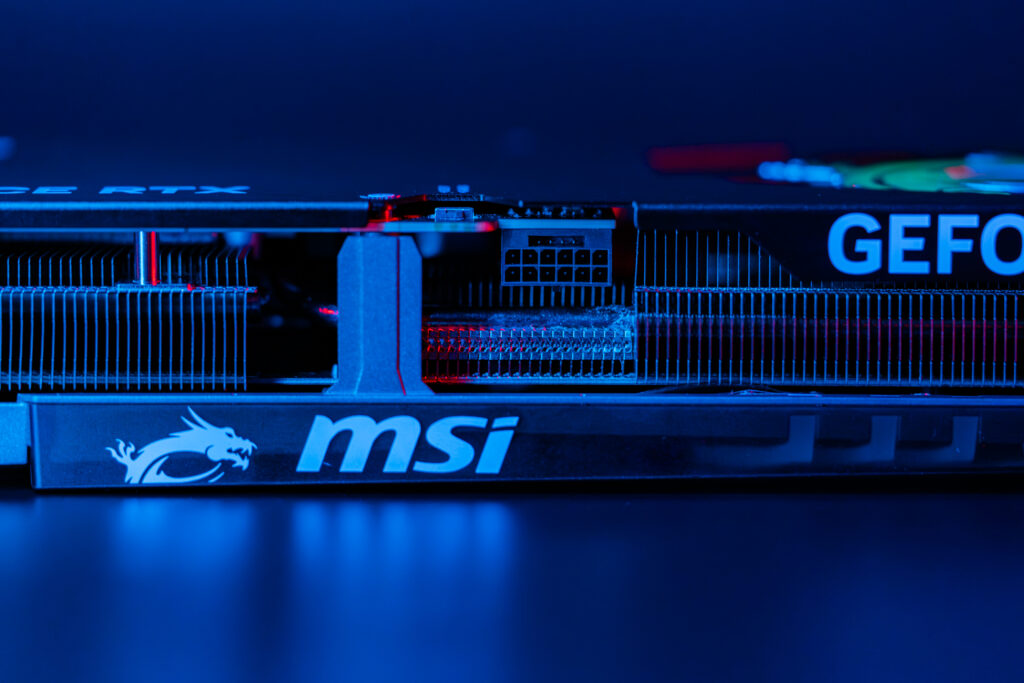

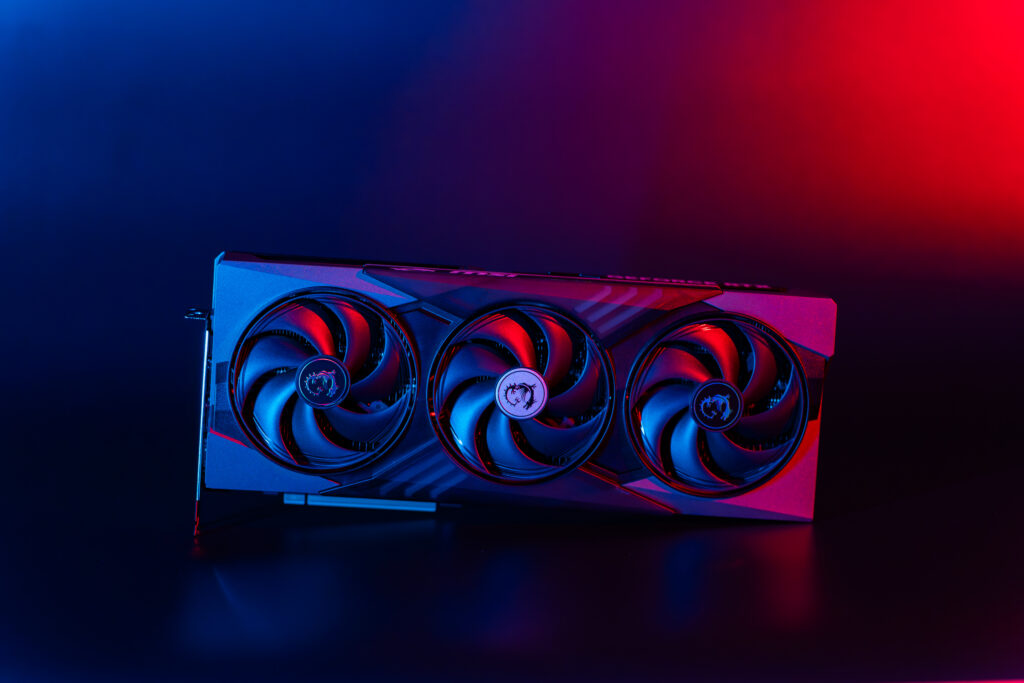

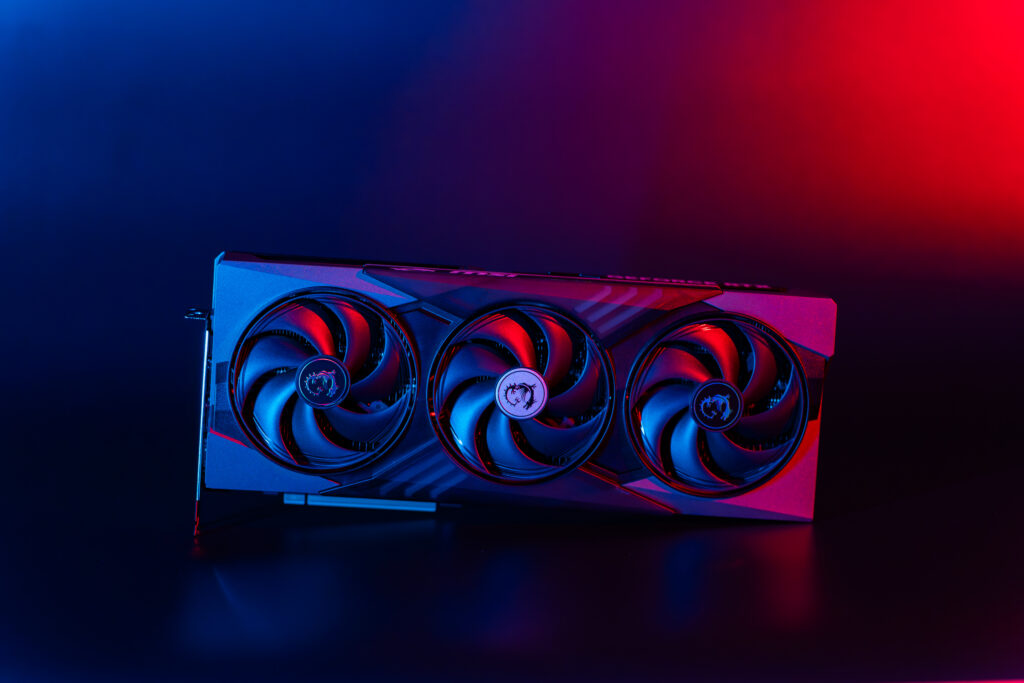

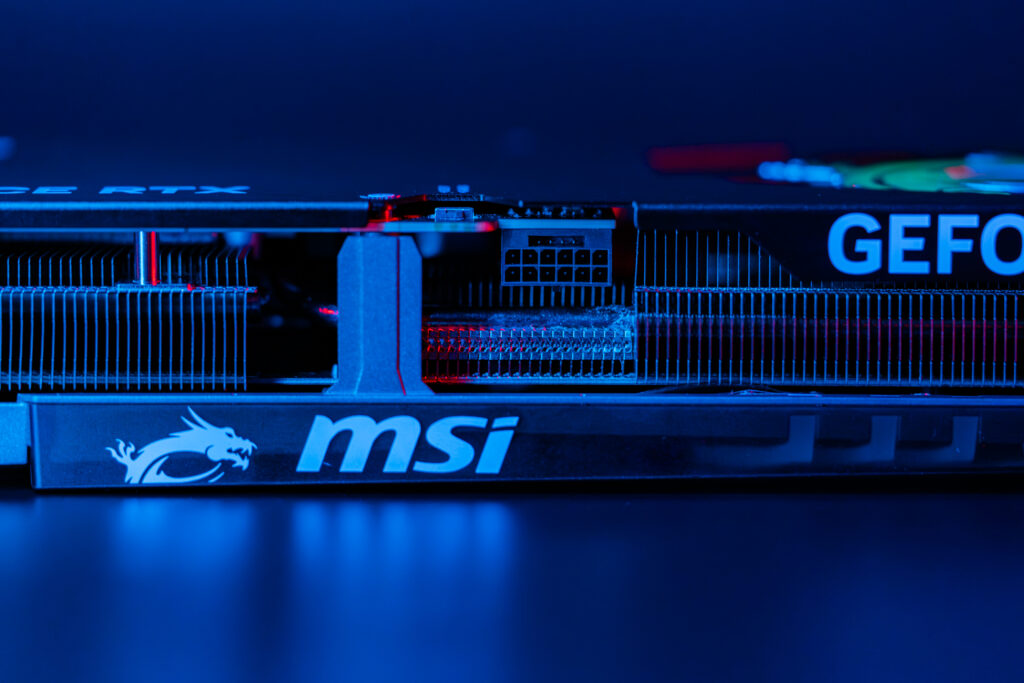

今回使用したのはGeForce RTX™ 5080という、現在一般向けのGPUとしては実質最高峰に位置する製品で、なかでもお借りした「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」はオーバークロックが施されたハイエンドモデルだ。

製品概要

MSI

グラフィックスカード

GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC

製品名: GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC

参考価格: 240,800円(税込)

製品ページ:https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-GAMING-TRIO-OC

最新世代ということもあって純粋な性能アップはもちろんのこと、最大3フレームまで生成可能なDLSS 4.0へ対応するなどゲーム性能が大きく向上。筆者が所有しているGeForce RTX™ 3060 Tiのグラフィックスカードとは大きな差があるわけだが、ここはあくまでワイルズを快適にプレイしたい方向けの記事である。今回は分かりやすくベンチマーク結果を出してしまおう。

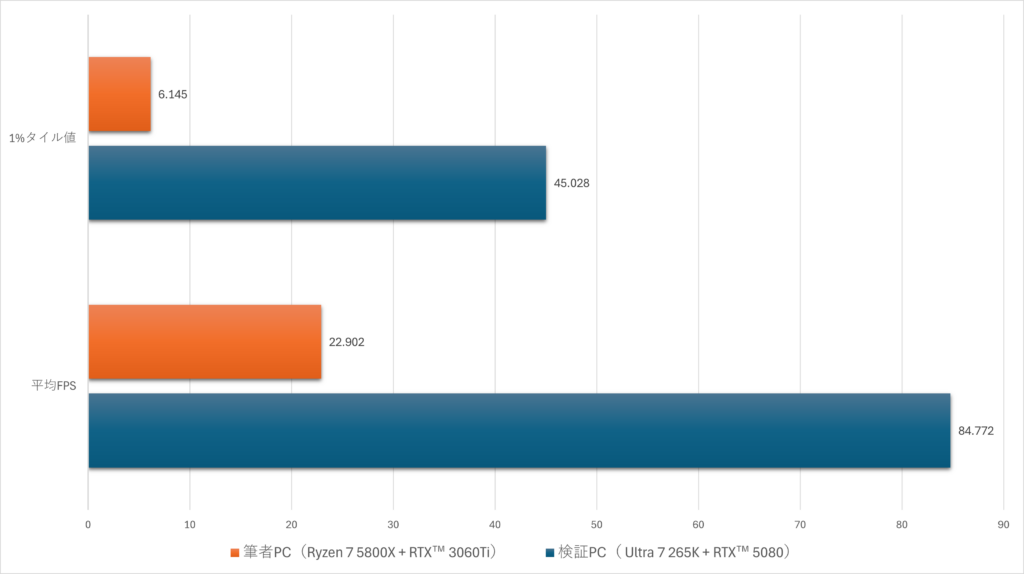

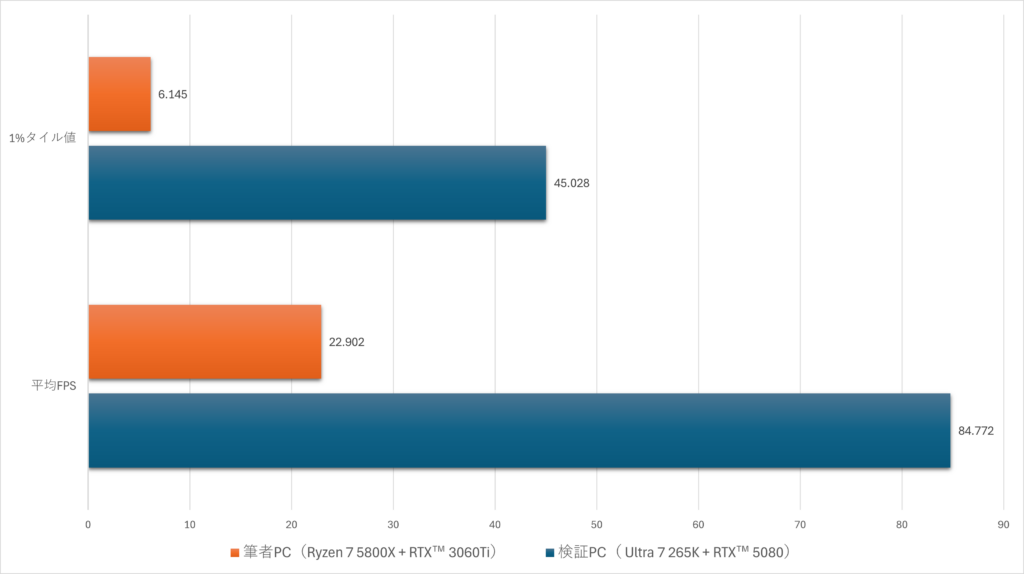

4Kのウルトラ設定でスコア28,594・平均 83.86FPSが出せるグラフィックスカードとなっている。

筆者のPCで無理やり4Kのウルトラ設定を動かした場合と比べるとその差は歴然で、平均FPSでザックリ4倍以上の性能だ。ちなみに下記のグラフ内に登場する1%タイル値というのは、計測時間中のフレームレートを下から順に並べた際の下位1%と上位99%の境目にあたる数値。簡単に言えばこの計測中、100秒のうち1秒はこの値を下回っていたことを示している。

ただしこの結果はフレーム生成を用いない状態での計測結果なため、フレーム生成込みで考えるなら単純倍で、1%タイル値ですら90FPSを超えうる計算になる。平均FPSは80FPSを超えているため、生成込みなら4K 60FPSどころか、120FPSでのプレイすら視野に入ってくるのが「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」のすごい所だ。

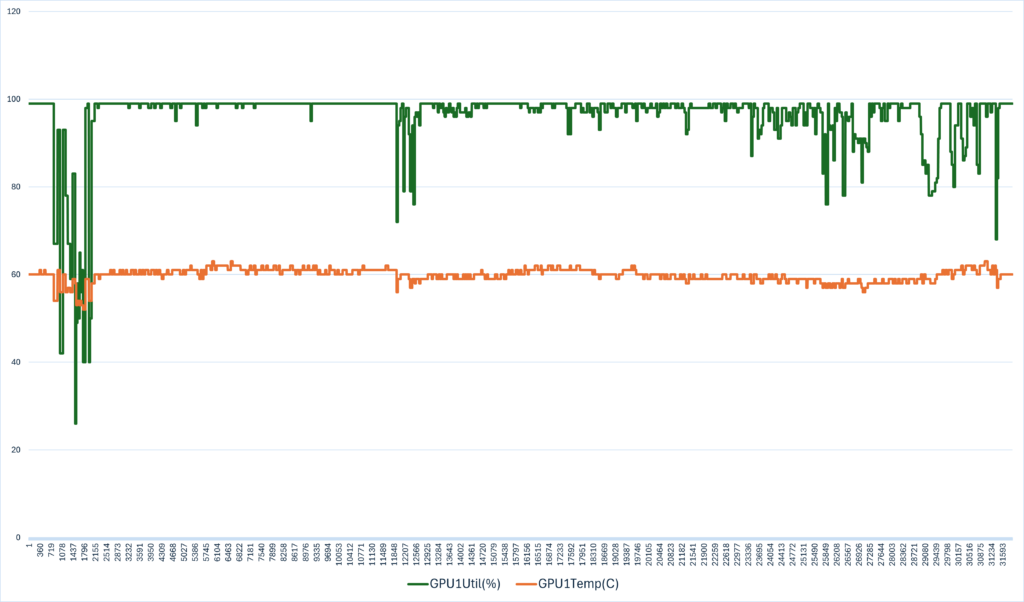

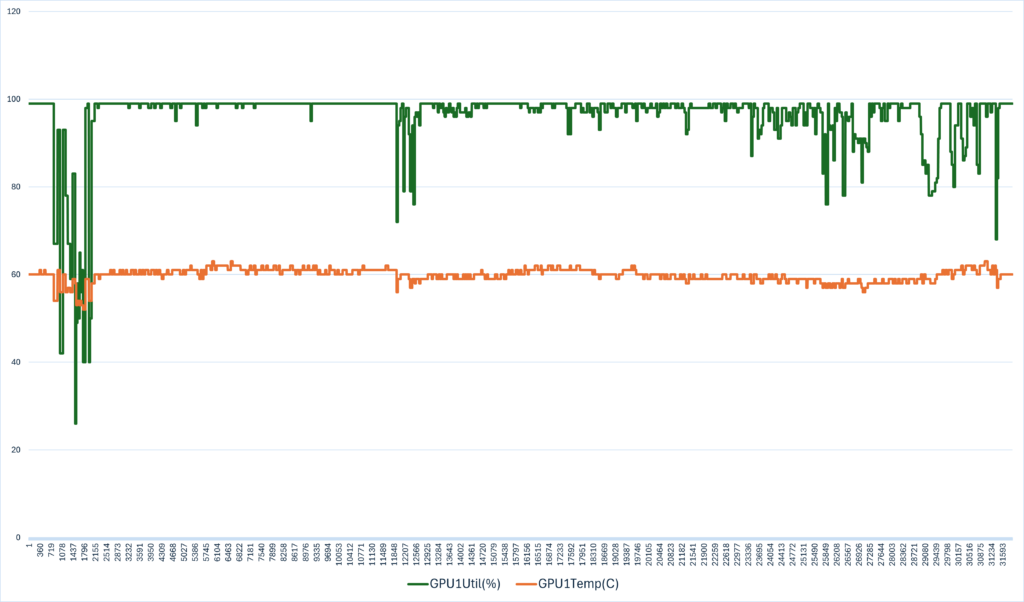

また性能アップはもちろん重要だが、その性能を維持し続けるには高い冷却能力も必要になってくる。その辺りを検証する目的で、GPUの使用率とその温度を表にまとめてみた。

GeForce RTX™ 5080を搭載しているにも関わらず常に100%近く性能を必要とする点にも驚くが、注目すべきはオレンジのライン。なんとほぼ60℃付近で動いていない。

これは「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」に採用されたTRI FROZR 4 冷却システムが効果を発揮した結果によるもので、改良を重ねたファン形状、高い熱伝導率と熱拡散力を誇るベースプレートとヒートシンク、そしてエアフローを考慮したバックプレートの合わせ技によって、高パフォーマンス時にも変わらずGPUを冷却し続けてくれるのだ。

実際ベンチマーク実行中のグラフィックスカード付近は50~53℃ほどで、ケースに取り付けられたファンも相まってサイドパネルを開けていると涼しさすら感じるレベル。これから気温も徐々に上がってくると思うが、これなら熱さを気にせず使っていくことができそうだ。

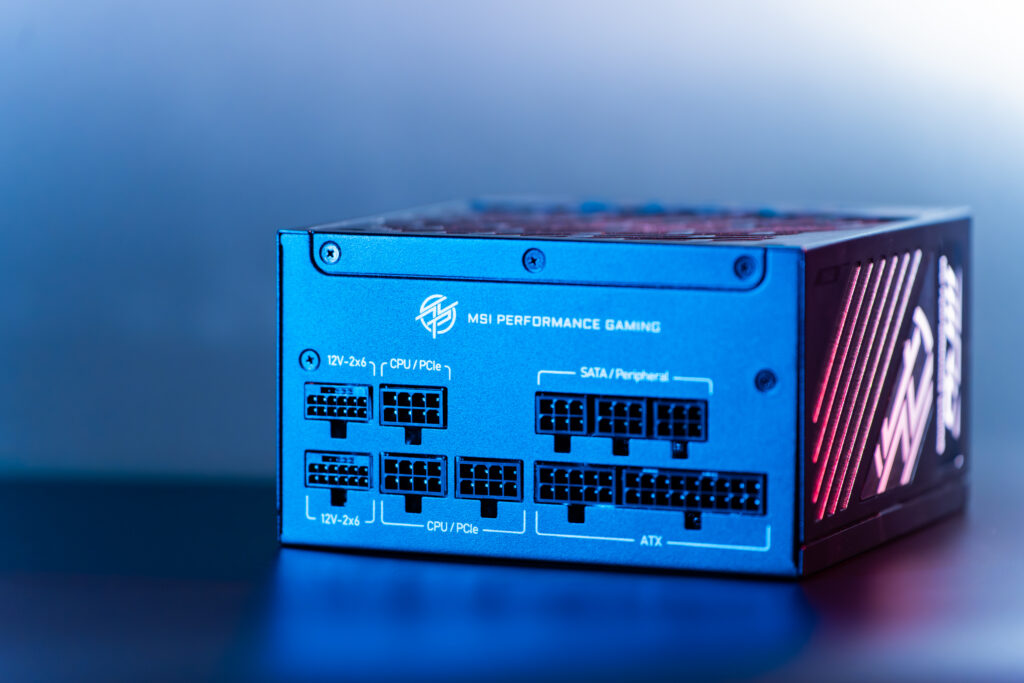

グラフィックスカードとセットで電源も。オススメは「MPG A1000GS PCIE5」

さてココまで読んでくれた方は、最新世代のグラフィックスカードが欲しくなっていることと思う。あるいは最新世代では無いにせよ、より高性能なモデルを検討したくなったはずだ。

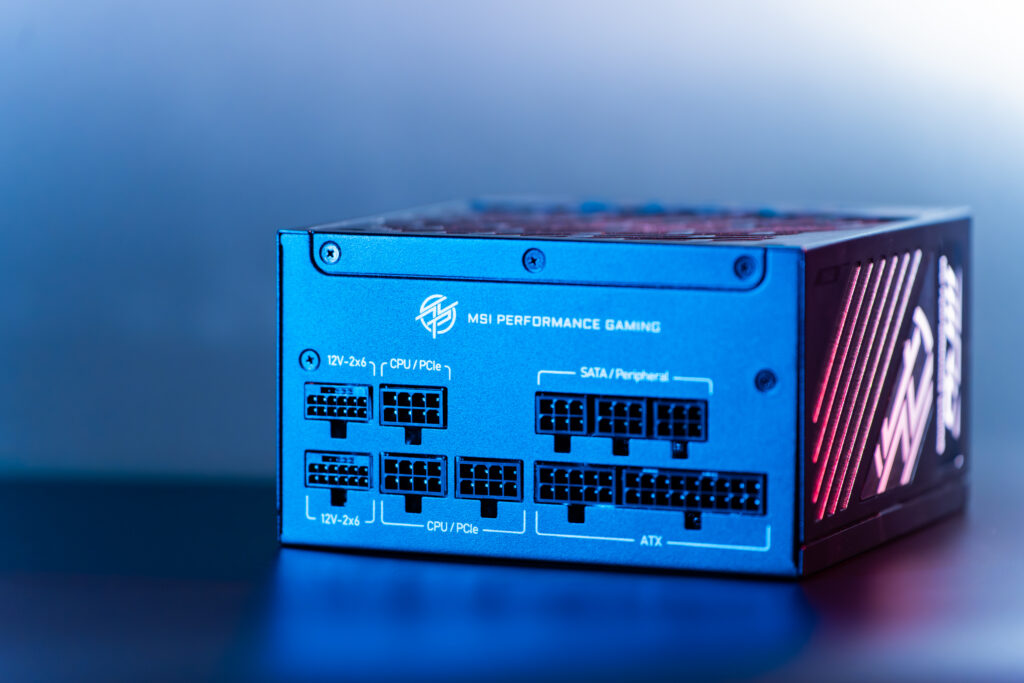

ただし購入する前に一旦考えて欲しい。 「電源、大丈夫だろうか」と。

これは何も容量だけの話をしているのではなく、コネクタ数やそもそもの規格の話。最新世代のRadeon系であれば8pinを2-3個必要とするほか、GeForce系であればRTX™ 40シリーズから12V-2×6コネクタという全く新しい規格へと変更されているのだ。

従来の8pinであればまだ分配で何とかなるレベル(それでもあまり推奨はされない)が、コネクタ形状が違うとなれば話は別。こちらも変換コネクタなどが存在しているものの、必要な電力量が増えているため古い電源では変換元のpinすら足りないパターンもありうる。

その点、最新世代に併せて発売された「MPG A1000GS PCIE5」ならいろいろと安心だ。

製品概要

MSI

電源ユニット

MPG A1000GS PCIE5

製品名: MPG A1000GS PCIE5

参考価格: 32,980円(税込)

製品ページ:https://jp.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000GS-PCIE5

形状としては最早見慣れたオールソケットタイプのATX電源で、容量は1000W。当然ながら12V-2×6コネクタは標準搭載され最大2基のグラフィックスカードに対応してくれる。また高品質なコンデンサと緻密な設計により、高い安定性と変換効率を実現してくれる点もポイント。一度購入した後はしばらく使うことになる電源ユニットだからこそ、信頼性は重要だ。

加えて一見地味だが重要な特徴が、付属する12V-2×6コネクタケーブルにある。コネクタの先端部だけ、かなりはっきりとしたイエローになっているのだ。

この特徴はコネクタの半差しを防止するために施されており、影になりがちなPCケース内であっても完全に差さっているかが一目で分かるという仕組み。

実はRTX™ 40シリーズで話題となったコネクタ融解問題の原因は、適切に差し込まれていなかった電源コネクタによるモノという見方が強く、それに対応するため生まれた特徴らしい。こうした所もまた安全性に一役買う要素と言えるだろう。電源ユニットは自作PCパーツの中でも1‐2を争うほど長期間運用するパーツのため、こうした入れ替えタイミングにこそしっかりと選んでもらえたら幸いだ。

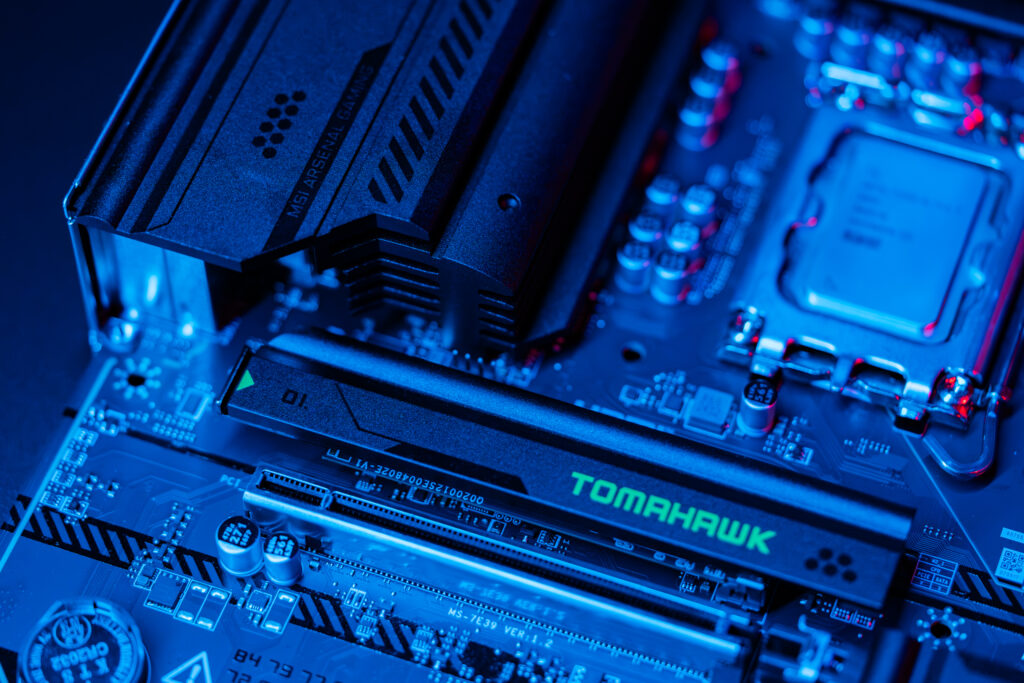

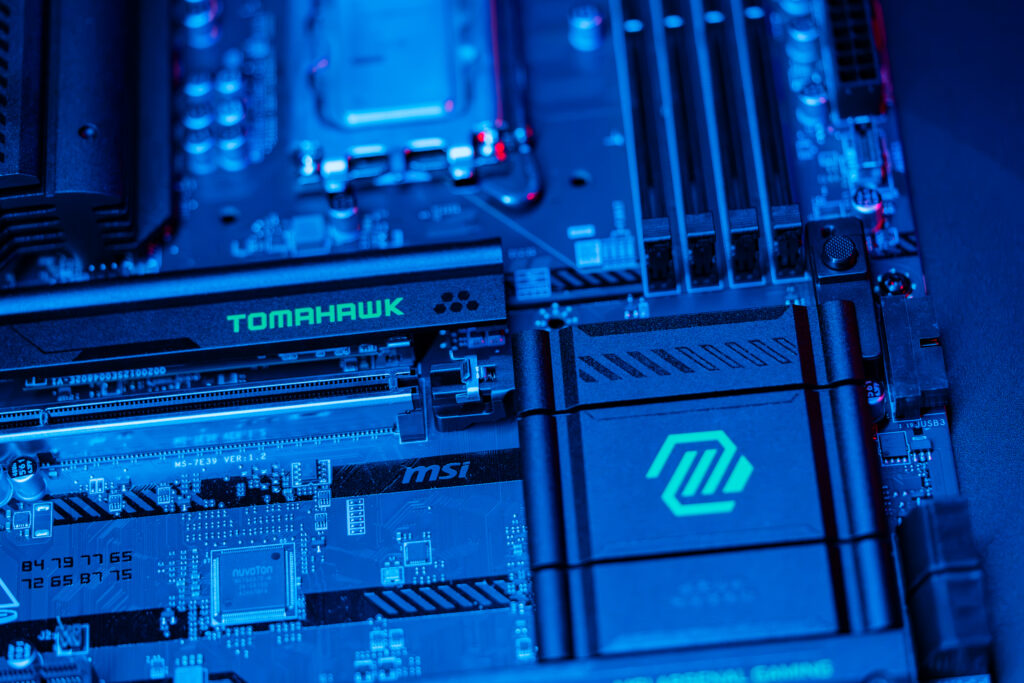

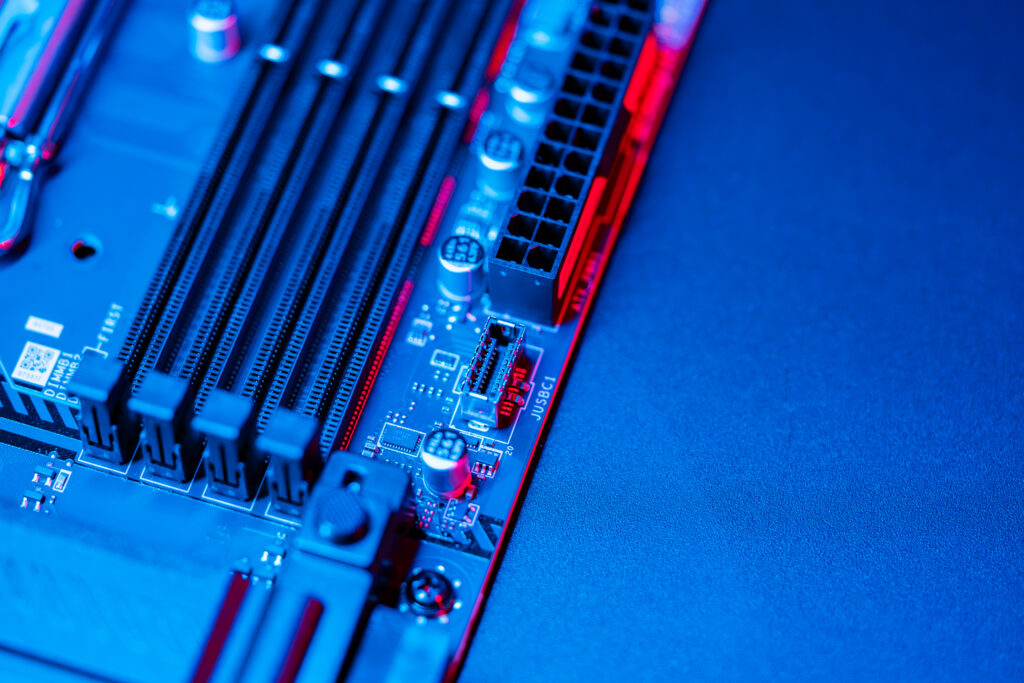

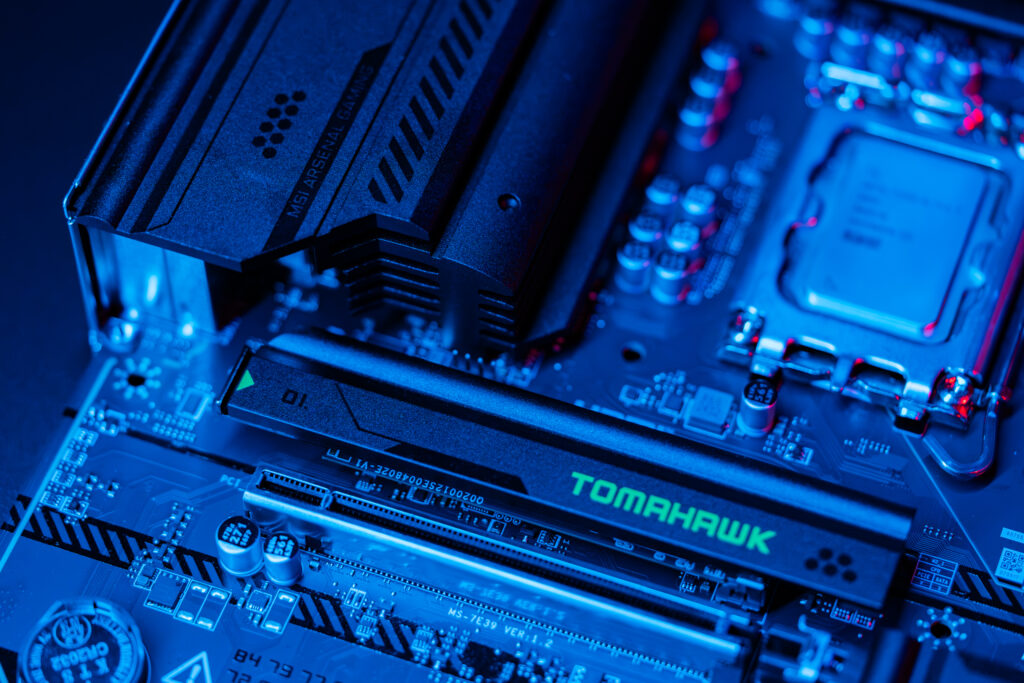

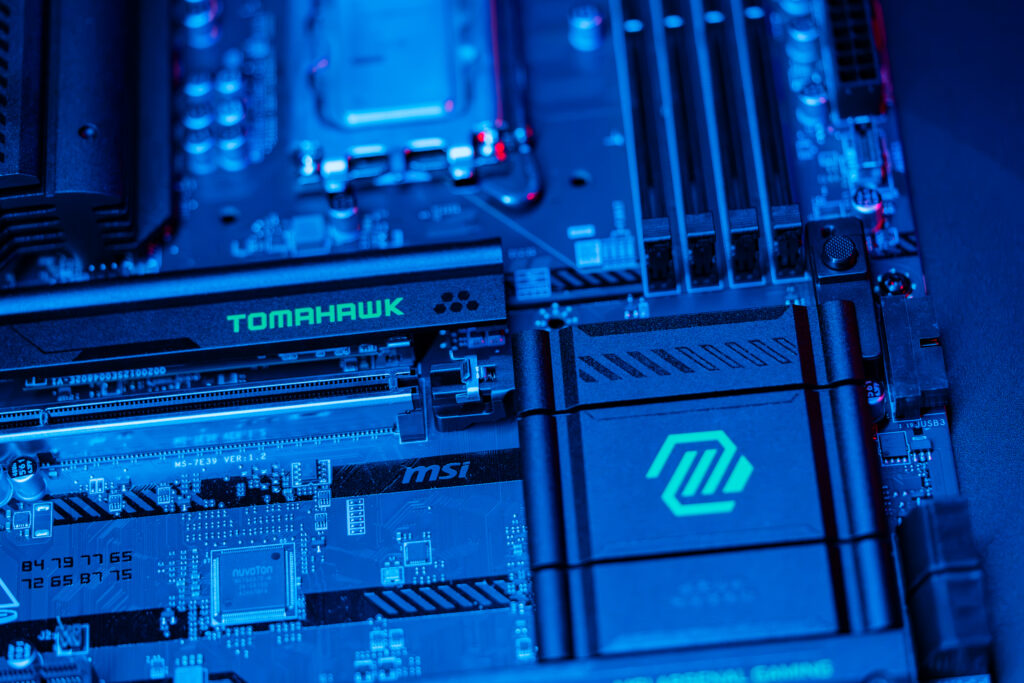

「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」で組みやすく。さらに最新パーツもしっかりフォロー

さて「グラフィックスカードから手を付けよう」という話をしたが、4Kのような高解像度でゲームをプレイする際にはCPU性能もかなり重要になってくる。フルHDやWQHDではそこまで影響がなかったとしても、より高解像度あるいは高フレームレートでプレイしたいのであればCPUの変更も検討すべきだろう。

そうなった際、多くの場合一緒に変更する必要が出てくるのがマザーボードだ。

例えば今回使用した最新世代のCPUであるインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265Kに適合するチップセットは800番台のもので、700番台以前のマザーボードを使用しているなら併せて変更する必要が出てくる。

かつては「とりあえず」で選ばれがちだったマザーボードも、現代では様々な新規格の登場や機能増強が行われているため、せっかく変えるならキチンと確認して選びたいところだ。特に筆者のように数世代前の規格から移行するのであれば、いくつか押さえておきたいポイントがあるので今回お借りした「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」を例に確認していこう。

製品概要

MSI

マザーボード

MAG B860 TOMAHAWK WIFI

製品名: MAG B860 TOMAHAWK WIFI

参考価格: 42,980円(税込)

製品ページ:https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B860-TOMAHAWK-WIFI

まず大きなところとしては、電源周りや放熱性の強化だ。これは近年、高性能・高電力化が進むハイエンドCPUに対応することが主な目的。本製品では拡張ヒートシンクの下に、堅牢な12フェーズのDuet Rail Power Systemと60A SPSを備えており、効率的な冷却を実現し高パフォーマンスを維持することで、負荷のかかる作業でも信頼性の高い動作を保証するという。またCPU用の電源コネクタにも8pinが2系統採用されているため、供給電力量としても十分。このマザーボードなら、インテル ® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265Kのパワーを十分に発揮できるだろう。

お次はM.2スロットの増加&高速化である。筆者の感覚では2ポートも有れば多い方だったM.2スロットも2-3スロットは当たり前。多いものでは5スロット以上存在するモデルもあるくらいだ。また以前主流だったPCIe 4.0 x 4接続よりさらに早いPCIe 5.0 x 4接続が可能になっているため、ロード時間や起動時間などが気になる方は注目して欲しい。

加えて「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」では取り付けも簡単になっており、メインのスロットはヒートシンクに至るまでネジ留め不要。ワンタッチでアクセスし、ドライバー無しで固定できる。

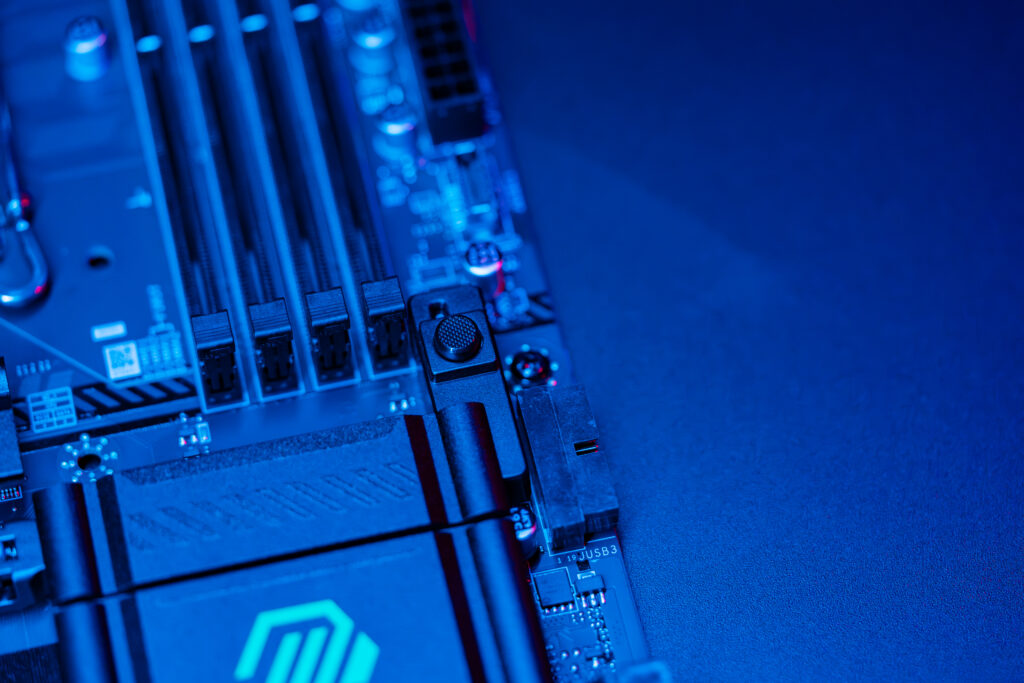

また、簡単になったと言えば「グラフィックスカードの取り外し」だ。数年前からグラフィックスカードが大型化を続けているため、従来のマザーボードではロックピンが隠れてしまい取り外しが難しい状況になりやすい。この状況を受けて各社、形は違えどロックを外しやすくする仕組みを導入しており、本製品ではEZ PCIe Releaseというボタンが追加されている。

下の画像1枚目中央のボタンを押すことで、連動してPCIeスロットのロックが解除されるためスムーズな着脱が可能。コレなら筆者の様に「誤ってスロットごと引き抜く」という悲劇はもう起こらないはずだ。

ちなみに筆者の様に、ケースを長く使いまわしている方だと見慣れない可能性が高いのがこの端子。実はこれフロントIOのコネクタが刺さる端子なのだが、皆さんはご存じだろうか。

正解はUSB Type-Cの内部端子。USB Type-EやKey-Aと呼ばれる規格で、PCケースのフロントIOにUSB Type-Cが登場するまであまり見かけることの無かった端子だ。「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」では最大10Gbpsの転送速度に対応しており、ポータブルSSDなどの接続で非常に便利。

今回、検証で録画した映像データなどをこの端子を経由してフロントIOのType-Cから移したのだが、転送用のシークバーがほとんど表示されないレベルで早かった。数百MBのデータが文字通り一瞬で転送されるのはかなり衝撃的で、筆者自身次に買う際は絶対に取り入れようと決めたくらい。ゲームプレイには直結しないポイントではあるものの、何かとデータのやり取りが多い方は是非覚えておいて欲しい。

その他にも「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」なら最新の無線規格であるWi-Fi 7に対応するほか、背面のLAN端子が5Gbps対応になっているなど、細かい点一つ一つが確実に進化している。最新規格がほぼ全てフォローされているマザーボードのため、迷ったらこの製品に決めてしまっても良いかもしれない。

最新の自作PCパーツでワイルズを楽しみつくそう

今回の検証を通して判明したのは「GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC」が持つ確かな実力と、それを支える電源やマザーボードといったパーツ類の進化だ。直近ではSSDの一般化やM.2の登場が大きな節目だった印象だが、ここ1年ほどでまたひとつブレイクスルーを迎えたと言える。12V-2×6コネクタやPCIe 5.0対応、Wi-Fi 7など新しい規格の登場はその分かりやすい目印だろう。

なかでも電源における規格追加というのは個人的にはかなり大きな要素で、さらに次の世代のCPU・GPUはそれを前提に性能や消費電力を計算してくるはず。となれば近い将来、さらに多くの方が買い替えを検討するようになるに違いない。

そうした意味で「モンスターハンターワイルズが快適に遊べるか」は、それ自体が今後将来的に戦っていけるPCであるかを図るベンチマークとして機能する。

一度にすべてを買い替えるのは大変だが、手に届くところ、手を加えやすい所から切り替えていけるのは自作PCの大きなメリットの一つだ。まずはワイルズを楽しみつつ、いずれは楽しみつくせるレベルまで、徐々にカスタマイズを進めてみてはいかがだろうか。

ギャラリー