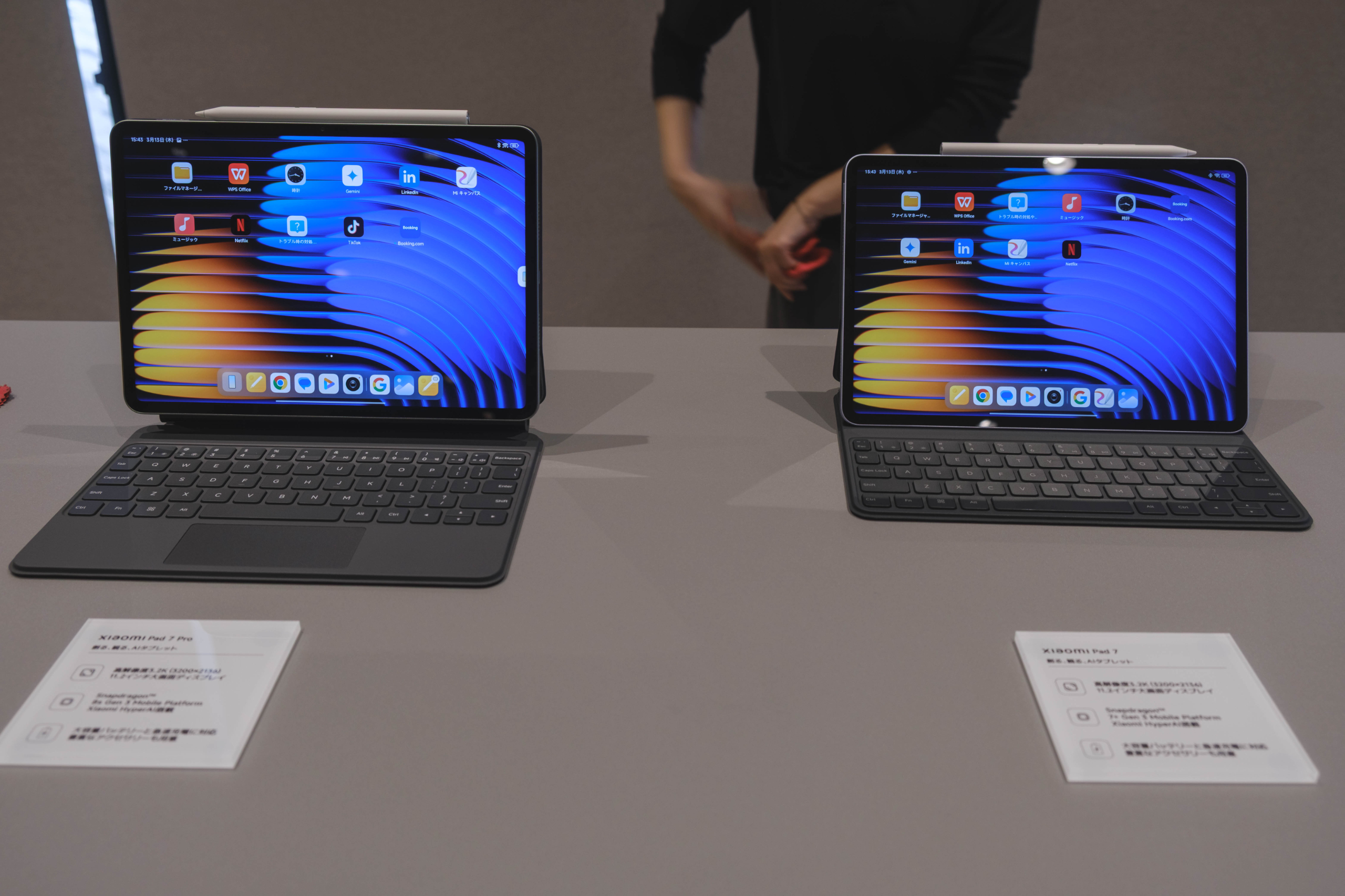

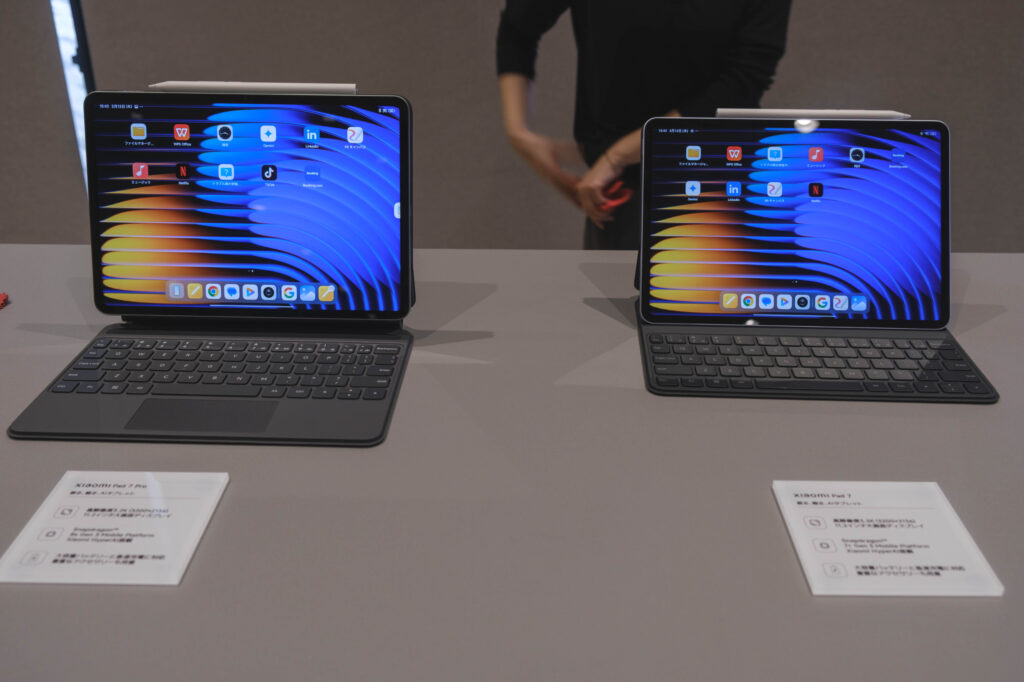

Xiaomiのタブレットは世界5位のシェア率まで上り詰め、日本でも「コスパが高いタブレット」という印象が強い。そんなXiaomi Padシリーズの前モデル、Pad 6の登場から約2年ぶりとなる新作「Xiaomi Pad 7」が発売!さらに上位モデルの「Xiaomi Pad 7 Pro」も同時発売と、一気に2機種が新登場した。

またPad 6時代にはなかったトラックパッド付きキーボードも追加され、非常に魅力的なタブレットへと仕上がっている。そんなXiaomi Pad 7シリーズの実機に触れてみたので、感想を紹介していく。

製品概要

Xiaomi

タブレット

Xiaomi Pad 7 Pro

8G+128G ブルー

製品名:Xiaomi Pad 7

価格:54,980円(税込)

カラー:ブルー / グリーン / グレー

発売日:2025年3月13日

製品ページ:https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-7/

製品名:Xiaomi Pad 7 Pro

価格:67,980円(税込)

カラー:・ブルー / グリーン /グレー

発売日:2025年3月13日

製品ページ:https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-7-pro/

前モデルより処理性能やディスプレイが進化

Xiaomi Pad 6からの進化ポイントは、ザックリ言うと処理性能とディスプレイが進化している。

前モデルのプロセッサは「Snapdragon 870」だったが、Xiaomi Pad 7は「Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform」、Xiaomi Pad 7 Proは「Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform」を搭載。

Xiaomi Pad 7 Proの方が高性能なので、より快適にゲームや仕事をしたい人に最適だ。そうじゃなくても、Xiaomi Pad 7でも快適な性能ではある。

いずれにせよ性能がパワーアップし、より高度な処理でも使えるタブレットへ進化した。ゲーム性能も上がっており、Xiaomi Pad 6だとちょっとスペック不足に感じる人でも、買い替える価値があるほどパワーアップ。

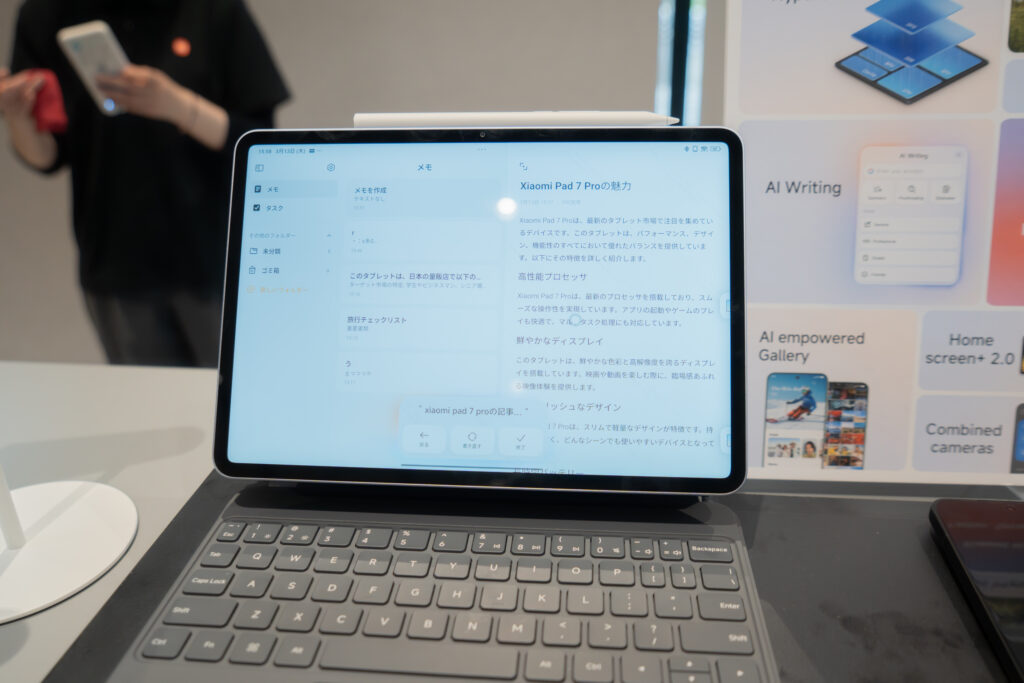

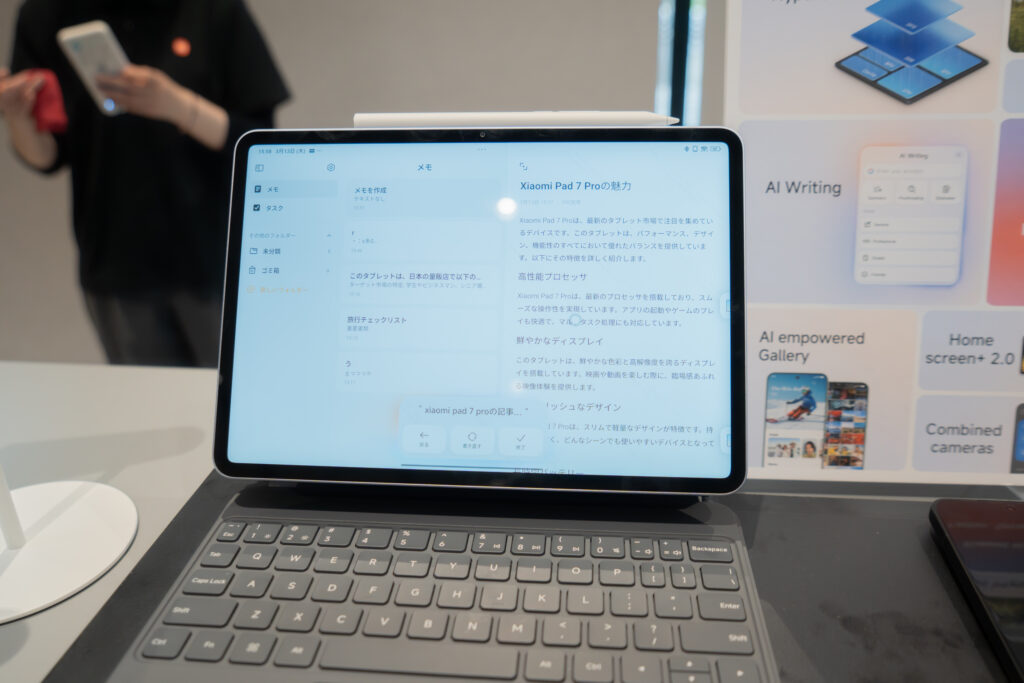

また最新のHyperOS 2を搭載し、AI機能も追加されている。例えばAIアートの生成、Webサイトの要約など、面白い機能を利用可能。AI機能を使えるタブレットはまだ少ないので、これだけでもXiaomi Pad 7を買う価値はあるかもしれない。

そしてディスプレイ解像度が3200×2136になり、アスペクト比が3:2へ。前モデルの解像度は2880×1800で、アスペクト比が16:10だった。それと比べると画面の見やすさが向上し、ディスプレイに表示できる情報量が増えた印象だ。

さらに最大輝度が800nitsになり、出先でも明るいディスプレイで作業できるだろう。リフレッシュレートは引き続き144Hzだ。

本体の重さは約500gで、暑さは6.18mm。実機を触ってみても、薄くて軽い。なかなか絶妙なサイズなので、持ち運んで使いたい人は気にいるだろう。

なお、Xiaomi Pad 7 Proにだけ「Matte Glass Version」が存在する。簡単に言えば、最初からアンチグレアスクリーン仕様のディスプレイが搭載されているモデルだ。

ライトを直接当てた状態でも、反射して眩しくなることがない驚きの技術。さらに紙のような書き心地を実現できるマットテクスチャ仕様で、イラスト作成も快適にできるという。

ただしこのモデルだけ価格は81,980円(税込)だ。それだけでなく選べるカラーがグレーのみになるの模様。

少し高価だが、クリエイティブな用途で使うならMatte Glass Versionの方が使いやすいだろう。

専用キーボードのおかげでモバイルデバイスとして活躍できそう

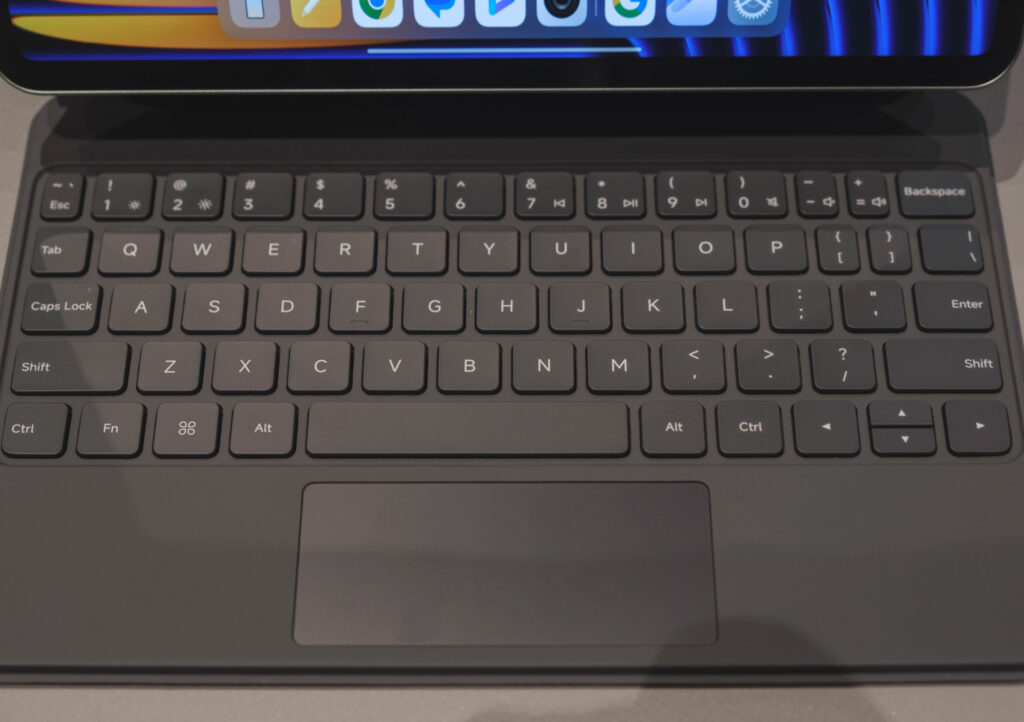

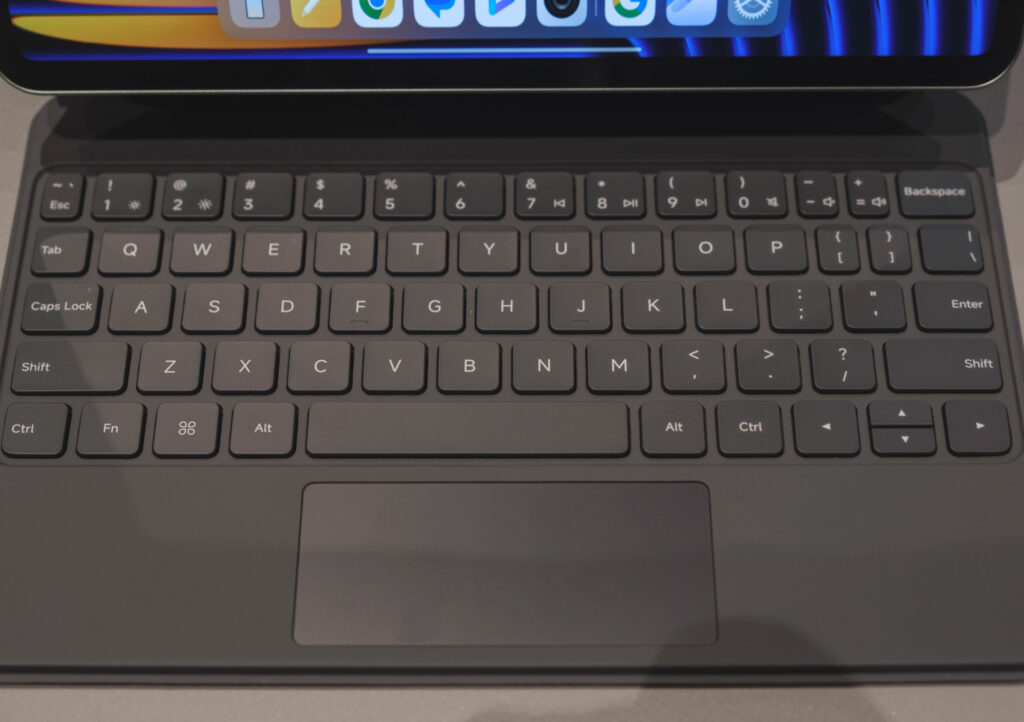

Xiaomi Pad 7からタッチパッド付きキーボードが解禁。マグネットによる装着が可能で、ディスプレイ部分の角度は0°〜124°まで無段階に調整できる。

18mmのキーピッチで、15×15のキーキャップ。実際に触れてみて、テキスト作成なら問題なくできるクオリティだ。

ただし11.2インチのサイズに合わせているので、一部キーは狭い。そこだけ好みが分かれるだろう。

といってもデザインが洗礼されており、さながらノートPCのような佇まいだ。

タッチパッドも小さすぎず、3本指によるジェスチャー操作も問題なくできる。これで価格は22,980円(税込)なのだから、想像以上に安い。

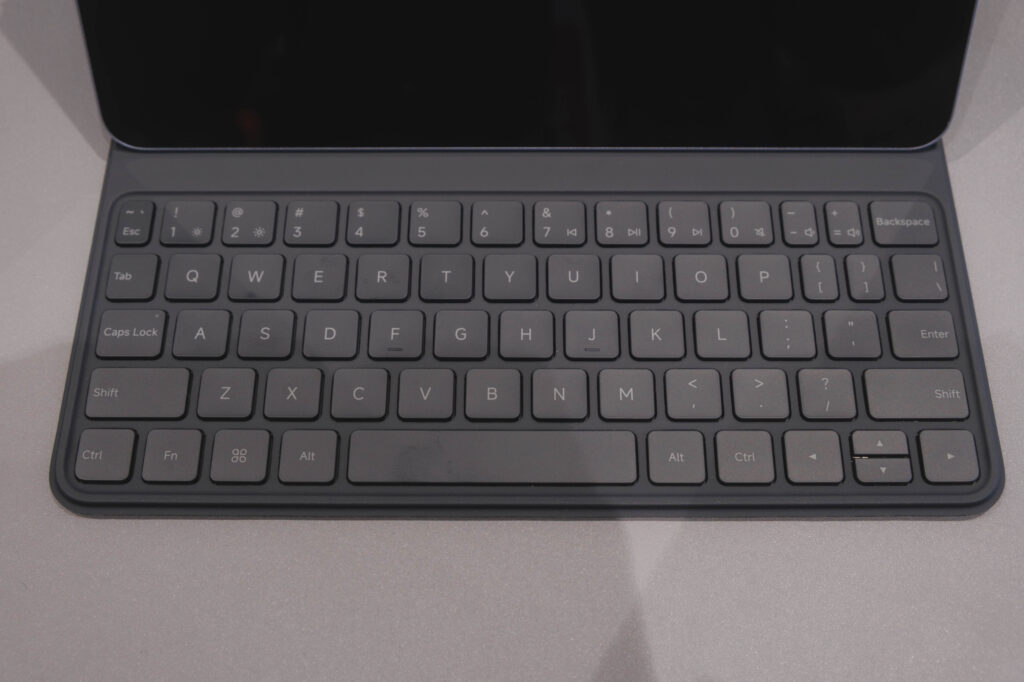

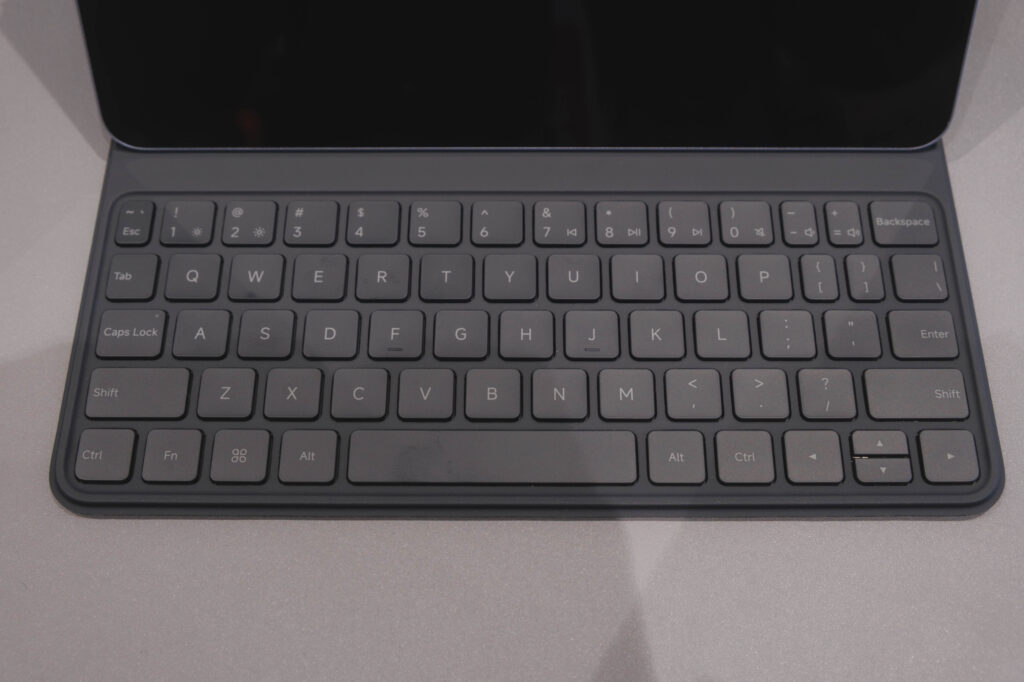

もっとスリムなサイズが好きというなら、タッチパッドなしのキーボードもある。

こっちのキーボードもキーピッチやキーキャップの大きさは同じ。打鍵感もほぼ変わらない印象だった。

角度調節はできないが、慣れれば問題なさそう。こちらの方が機能性は劣る分、価格は13,980円(税込)だ。テキストワークがしたいだけなら、こっちの方が最適かもしれない。

また重さが320gなので、タブレットと合わせても1kg以下で済むのがメリット。ちなみにタッチパッド付きのモデルは589gなので、軽さ重視ならどちらを選ぶべきかは一目瞭然だ。

Xiaomi Pad 7があればコンテンツ消費が捗るだけでなく、出先でのモバイルワークも実現できるだろう。それでいてXiaomi Pad 7の本体価格は54,980円(税込)なのだから、やはりコスパが高すぎる。

これまでAndroidタブレットに触れてこなかった人でも、これを機にXiaomi Pad 7を使ってみてはいかがだろうか。

ギャラリー

Xiaomi

タブレット

Xiaomi Pad 7 Pro

8G+128G ブルー

出典:プレスリリース

記事内画像は製品発表会にて撮影